大气污染源、水体污染源、工业污染源......控制污染源是防治环境污染、改善环境质量的根本,十年间,南通市污染源是否有变化?你最关心的环境问题都在这里。7日举行的市生态环境局新闻发布会上,生态环境部门对南通市水、气主要污染物排放情况进行了通报。

根据国家、省统一部署,2017年南通市启动第二次污染源普查工作(简称“二污普”),历时三年完成。“二污普”数据时点为2017年12月31日,调查范围较“一污普”增加了农村生活源、移动源非道路移动机械、移动源油品储售运,普查对象总数29517个,其中工业源20409个、农业源4735个、生活源3518个、集中源288个、移动源567个。

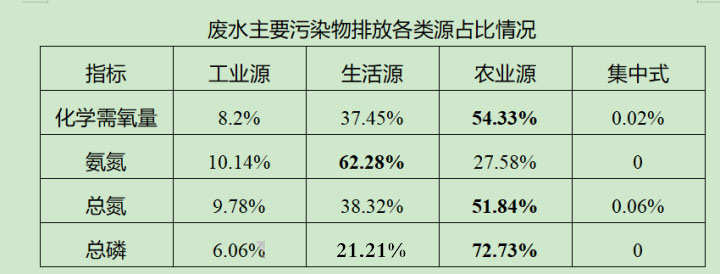

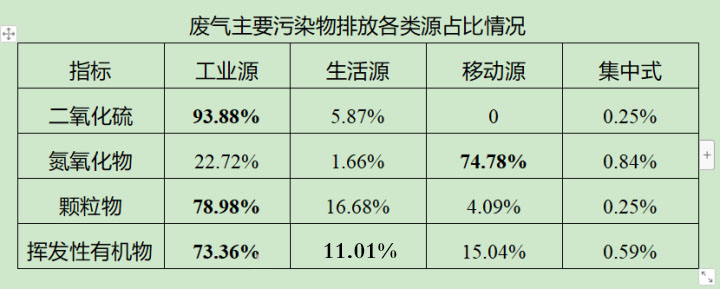

全市主要污染物排放情况如何?哪些污染源最“嚣张”?废水主要污染物,从结构看,农业源排放贡献最大;从地区看,海安、如皋、如东排放总量大于启东、海门、通州,这与北三县畜禽养殖总量大、水稻种植面积高密切相关;从行业看,纺织业、化学原料和化学制品制造业、农副食品加工业、金属制品业等行业排放量较大,其中纺织业排放量最大。废气主要污染物从结构看,二氧化硫、颗粒物、挥发性有机物排放以工业源为主,氮氧化物排放以移动源为主;从地区看,市区二氧化硫、氮氧化物(不含移动源)、颗粒物排放量分别占比较大;如东挥发性有机物排放量主要贡献源于如东化工园区;从行业看,电力行业二氧化硫、氮氧化物排放占比最高,非金属矿物制品业颗粒物排放占比最高,橡胶和塑料制品业挥发性有机物排放占比最高。

“与十年前第一次污染普查情况比较,有两个方面的明显变化,即‘一降、一升’,充分反映了近十年来南通市污染治理成效。”市生态环境局综合业务处副处长左志山说,“一降”是污染物排放总量明显下降,化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别削减51.5%、74%、81.5%、41.6%。“一升”是污染治理能力大大提升,工业企业废水治理设施由1216套增加至2099套,日处理能力增加27万吨,接管率提高56%,集中式污水处理厂增加87座,日处理能力增加131万吨。同时,工业企业废气治理设施增加1944套,二氧化硫、氮氧化物、颗粒物平均排放浓度分别由十年前的459毫克每立方米、192毫克每立方米、314毫克每立方米下降至56毫克每立方米、51毫克每立方米、101毫克每立方米。

“二污普”成果,对扭转环境容量“超载”、生态成本“透支”局面有什么作用?市生态环境部门表示,普查建立了集地理空间位置、生产工艺、污染物排放量于一体的“二污普”统一数据库。今后,南通市将根据大数据研究减排潜力、指导总量减排,依托污染源环境管理数据平台,找到不同区域及行业污染防治“短板”,通过指导工艺改进、治污设施升级改造等方式逐步实现主要污染物削减。同时,指导产业结构调整,通过对不同区域各类污染源污染物产生排放等情况,生产工艺、装备水平等关键指标深入分析,形成更为精准的治污举措,为实现精细化环境管理提供技术支撑和科学依据。(记者 彭军君 严春花)