▼情景剧《关爱一线牵》

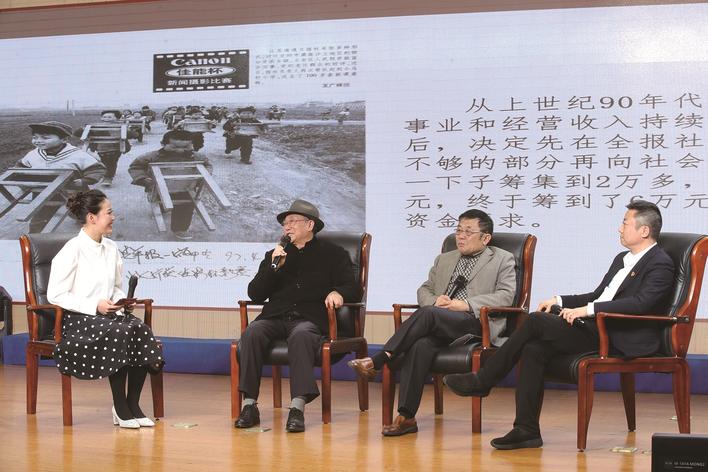

◀访谈《传承》

摄影江建华 徐培钦

穿过抗日战场枪林弹雨和烽火硝烟,走过国际麻风病专家马海德踏过的羊肠小道,翻过云南宁蒗海安支教群体越过的崇山峻岭……南通日报社一代代新闻工作者,与党和政府休戚与共、与人民群众心心相印,不仅为江海父老讲好一个个感人至深的“南通好故事”,同时也在新闻实践中不断构筑无愧于伟大时代的“道德新高地”。

从烽火硝烟中走来—— 新闻人是伟大时代参与塑造者

这,是一位新闻老兵的最美笑容。

10月21日上午,南通日报社多位领导,前往看望参加过抗美援朝的老兵、今年已经91岁高龄的老新闻工作者张才夫,为他送上由中共中央、国务院、中央军委颁发的“中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年”纪念章。

自豪、光荣、欣慰……这些,不仅属于张才夫老人,同样属于南通日报社所有报人。

穿过抗日战场枪林弹雨和烽火硝烟,走过国际麻风病专家马海德踏过的羊肠小道,翻过云南宁蒗海安支教群体越过的崇山峻岭,握过一位位生活困难者对媒体人真诚致谢的双手……南通日报社一代代新闻工作者不仅用手中的笔和相机镜头记录历史,还是一个个伟大时代的亲身经历者和参与塑造者!

“在每一个历史时期,都闪耀着新闻人坚守职业道德的光芒,还有推进社会进步的道德力量。”南通日报社原社长贾涛根的感言,可谓一语中的。

一位位老报人们的风骨,还有他们在历史时空留下的道德履痕,如同一道穿越历史时空、依然清晰而醒目的闪电,成为昭示并引领新媒体人薪尽火传、继往开来的旗帜与方向!

“中国好人”杨新明,传承中华民族“一诺千金”传统美德,坚持33年为在对越自卫反击战中牺牲的18个同乡烈士尽孝,彰显出一位新闻工作者大爱无声的崇高品德。

道德,是构建和谐社会的人文基础,是一个国家和民族可持续发展的原动力,凡有大成者无不厚德载物。

在物质文明高度发达的今天,崇尚道德,无疑更应该成为每个人的生活方式。

与党和政府休戚与共、与人民群众心心相印,不管身处何时何地,南通日报的报人们,自觉以“道”为标尺、以“德”为准绳,不仅坚持投身火热的生活,为江海父老讲好身边一个个有血有肉、感人至深的“南通好故事”;同时,还不断发掘包括“莫文隋”在内的一个又一个精神文明的“南通现象”,推出宋英等一批又一批体现鲜明时代精神和深刻时代特质的“中国好人”,站在道德高地上,让彰显道德力量的鲜明旗帜在江海大地高高飘扬!

媒体和百姓心连心——

为民解忧彰显媒体人道德良知

不管时代如何发展,新闻工作者的良知和道德,永远是媒体的“定海神针”。

让我们把回眸的视线,重新凝聚到1998年3月18日。

那一天,中国首届范长江新闻提名奖获得者王广祥,骑着一辆自行车,带着采访本和照相机,疲惫不堪中抵达位于如皋市下原镇的王庄村,采访当地一座被村民称为“落魂桥”的危桥。这座危桥已导致当地50多位村民先后落水,其中7名儿童失去蓓蕾一般的生命……

“核实新闻事实后,当年的4月2日,我在南通日报刊发一篇题为《“落魂桥”不能再落魂》的报道,希望借助新闻舆论的力量,向政府和社会各界呼吁,帮助王庄村解决多年未决的安全隐患。这是一名新闻工作者最起码的良知!”多年以后的今天,回想此事,王广祥仍热血沸腾!

在贾涛根的记忆中,此事同样刻骨铭心:“从上世纪90年代中期,南通日报社就采取多种形式,对口支持市属高沙土地区的部分贫困乡镇,为这里的脱贫致富办实事、献爱心、送温暖。王广祥的‘落魂桥’报道引起报社党组高度重视。经专家测算,造一座水泥桥的成本要6万元,在那个年代这无疑是一笔巨款。我们也了解到市里正好有个危桥改造项目,就委派交通条线记者裴立新去‘牵线搭桥’。”

“当时普遍贫困的如皋高沙土地区,有很多更紧迫的经济和民生问题。所幸,如皋有关领导关注慈善事业,在我们努力游说下挤出专项资金,报社又发动捐助行动,将‘落魂桥’建成报人和百姓的‘连心桥’、为民解忧的‘幸福桥’。”如今已过知天命之年的南通日报社(集团)党委委员、副总经理裴立新说,这是他记者生涯中一桩难忘之事。

人民,人民,永远情系人民!

2015年融媒改革以来,南通日报社的记者奔走在基层、耕耘在基层。他们紧贴基层社区的需求,开展了“党报社区行、欢乐送不停”的党报供给侧改革的生动实践。通过几百场活动,党的好声音真正送到了基层,群众的意见也有效上达到政府。

帮失学儿童发起爱心募捐让孩子们重回心爱课堂,为流落街头的艾滋病人重新找到回家的路,助受伤落下残疾无人过问的打工仔获得救助……

缘于矢志不渝汲取道德的力量,报业集团的新闻媒体人“笔尖有力,心中有爱”,铁肩担道义,妙笔著文章。

行走在弘扬道德新风的征程上,媒体人从不是看客!

为贫困者一圆心愿——

传承道德火种媒体人一往无前

诗人雪莱说过:道德中,最大的秘密就是爱。

今年7月27日,在南通市慈善总会第五届会员大会暨全市慈善工作会议上,坚持10年的江海晚报“关爱一线牵”栏目荣获“市慈善救助优秀项目”。

市委书记徐惠民亲自为报社颁发荣誉奖牌。

这块沉甸甸的荣誉奖牌,承载了南通日报社每一位媒体人沉甸甸的爱!

历史的进程,来到新关口。

南通市委机关报南通日报创刊于1942年1月1日,如何将那一代创办人身上的“通报精神”和道德力量更好地传承下去,新一代媒体人在苦苦思索。

10年前,江海晚报果断推出一档旨在利用媒体公信力、影响力,帮助社会好心人和困难群众实现点对点捐助的爱心栏目——“关爱一线牵”。

当年1月7日,《本报今起搭设“关爱之桥”》,这则并不起眼的消息登上江海晚报。自那之后每个周五,“关爱一线牵”栏目与读者不见不散,500多个“故事讲述”、500多期版面,见证栏目10年成长,成为江海晚报创刊27年来持续时间最长的新闻栏目!

10年间,“关爱一线牵”栏目年轻记者们,几乎走遍南通的大街小巷、乡镇社区,最远走到贵州织远山区和汉中佛坪县,帮助5000多个家庭一圆他们心中那小小“微心愿”……

10年来,“关爱一线牵”栏目用新闻实践,启迪着全社会——道德并非只有圣贤才能为之,你我皆可为;只要我们借助道德的力量,在利己、利人、利万物的和谐社会中,就一定会成就自我。

“好人互相感动着”,让我们在感动中与道德典范一路同行,从中更好体悟道德的力量,朝着道德楷模的境界虔诚地前行。

手举着老报人点燃的道德火种,新报人正一往无前!

本报记者周朝晖