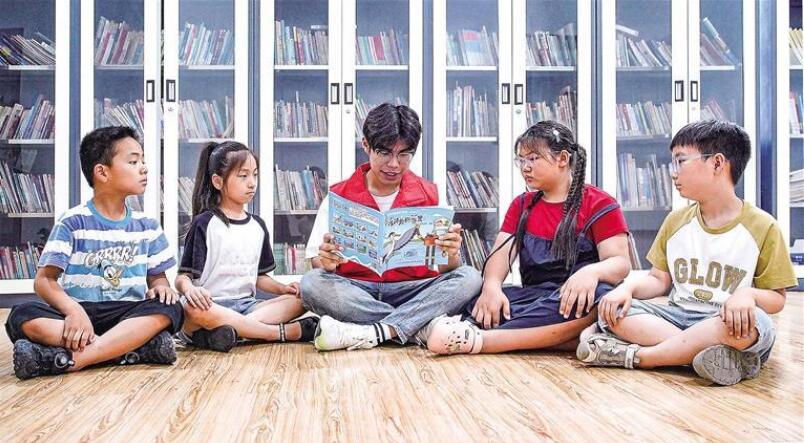

农家书屋里,大学生志愿者带着孩子们阅读。本报记者 刘冰 摄

本报记者 李权 张雷 通讯员 陈奕贝

七月,大蒜的辛辣气息弥漫在贾汪区现代农业产业园区的空气里。田埂间,农人们挥汗如雨,抢收着对产量至关重要的蒜种。一道轻盈的声浪却在耿集社区新时代文明实践站里悄然升腾——那是孩子们穿透暑气散发出的欢声笑语。这是园区志愿者为社区暑期课堂带来的“大礼包”:急救知识的紧急演练、正能量榜样的暖心传递、童画防溺水的创意挥洒,让孩子们的假期生活过得有“知”有“味”。

“孩子在暑期课堂,不仅收获了知识、学会了技能,更重要的是培养了积极向上的人生态度和社会责任感。”社区居民李小双的心声,是众多园区务工务农家庭共同卸下的重担。

在这片以大蒜、草莓为支柱产业的土地上,暑期课堂成了守护童真、服务群众的坚固堡垒。

急救课堂

稚拙双手里的生命重量

耿集社区新时代文明实践站二楼,身着红马甲的志愿者王婷面前,躺着一具人形模特。30多名孩子屏息凝神,小小的空间里只有她清晰有力的声音在回荡:“同学们,遇到突发状况时,保持冷静是第一步……”

孩子们轮流上前,小手略显笨拙地按压“患者”胸膛,或从背后环抱模拟异物卡喉的急救动作。每一次按压、每一次环抱,都带着初学的忐忑,眼神里却闪烁着不容置疑的认真与坚定。这堂急救实践课的分量,远不止于技能的习得,它在幼小心灵中悄然镌刻下对生命至高无上的敬畏。

“园区近期忙着卖蒜种,家家户户都不得闲,暑期课堂彻底解决了孩子暑托的难题。”耿集社区党支部书记赵彦伟说,“这次送来的‘大礼包’非常及时,让孩子们的假期生活过得更加有‘知’有‘味’。”

攒“星”行动

凡人微光里的超人之旅

“学贾汪好榜样 做向上好少年”宣讲环节将活动推向高潮。

“孩子们,每个人都能成为‘超人’!帮邻居爷爷奶奶拎篮子、帮社区工作人员贴防滑标识,从身边的小事、好事做起。”赵彦伟的话语点燃了孩子们眼中的星火,“就像一点一点攒‘星星’,‘星星’攒得多了,就能照亮社区的天空……”

“嗯嗯,这些我也能做,我也想做‘超人’!”清亮的童音在教室里激起一片涟漪。

社区全科联络员叶文奇走上讲台,他讲述的故事没有惊天动地,却有水滴石穿的韧劲:探望孤寡老人、组织文化惠民活动、清理社区垃圾、调解邻里纠纷……日复一日的“小事”垒砌起“贾汪正能量 身边好榜样”的人格丰碑。

平凡善举如星火燎原,在孩子心中点燃照亮社区未来的火种。榜样不再遥远,“超人”就在身边。

童画防溺

小小彩笔勾勒的生命防线

当五颜六色的画笔遇上“防溺水”主题,活动室瞬间变成创意的热土。志愿者讲述的真实案例,让孩子们的小脸严肃起来,水域安全意识随着画笔的沙沙声在纸上流淌,在心里生根。

孩子们俯身画纸之上,画笔在纸上不停游走。有人勾勒出佩戴鲜艳救生圈、自在畅泳的欢快场景;有人精心设计警示标志——“水深危险 禁止游泳”的字样赫然醒目。

郑子阳小朋友的画作充满故事张力:画面中,一个惊慌失措的孩子在河中挣扎,岸上的同伴奋力抛掷救生圈,河边警示牌在无声呐喊。他指着画认真解释道:“小朋友不能到河里游泳,太危险了!”

孩子们笔下的安全准则,线条纯粹而警醒。一幅幅稚拙画作拼贴出的,是少年们对生命最朴素的守望。

“妈妈要上班,爸爸忙农活,没时间照顾我。”9岁的耿一诺小朋友告诉记者,“来这里每天有人辅导作业,还有很多熟悉的小朋友们一起玩,比待在家里好多了!”

暑期课堂

超越托管功能的生动实践

活动结束后,常驻暑期课堂的大学生志愿者李志衡,带孩子们来到二楼农家书屋。在这里,从经典文学到科普读物,从厚重历史到瑰丽童话,书页承载着无限远方。

孩子们姿态各异,或倚在窗畔,或盘坐地板……唯有翻动书页的轻微声响,偶尔发出的低声讨论。阅读后的分享环节,读后感在童言童语中交织,表达与思辨的嫩芽于此悄然舒展。

“每天都要给孩子们辅导作业,看到他们一点点进步,我觉得所有的努力都是值得的。”李志衡介绍,“对于那些父母忙于农事的孩子而言,这份陪伴弥足珍贵。他们在这轻松的氛围中完成作业,也为新学期悄然积蓄力量。”

当现代产业脉搏与社区温情守护同频共振,暑期课堂的意义早已超越了托管。

据了解,这个暑期课堂“大礼包”,将陆续送进园区其他村(社区)的暑期课堂。“暑期课堂不仅仅是一个托管场所,更是一个集教育浸润、快乐体验、安全守护为一体的综合平台。”贾汪区现代农业产业园区管理办公室党委书记、主任孙晋军道出其深层价值,“我们将紧盯群众切实所需,开展志愿服务活动,让新时代文明实践场所真正成为群众心生向往、衷心喜爱、翘首期盼的温情归属地。”