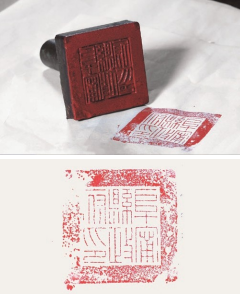

在阜宁县档案馆里珍藏着一枚铜印章,纯铜铸成,章体和手柄焊接印痕依稀可见,柄长8.5厘米,印章呈方形,边长6.5厘米,体厚2厘米,镌刻有“阜宁县政府印”6个篆体大字。作为该馆的镇馆之宝,铜印章见证了那段烽火岁月,更见证了共产党人民主建政初期赤诚为民的初心。

时光倒回到 1940 年秋,司令员黄克诚率领八路军第五纵队(后改编为新四军第三师)越过陇海线南下,不久,解放了阜宁城,与北上的新四军会师,并于当年10月10日在阜宁成立了抗日民主政府,五纵队供给部部长宋乃德任民主政府首任县长。在华中局、新四军军部的领导下,民主政府发动和组织群众开展抗日、剿匪、除奸、反霸斗争的同时,兴修水利、发展生产、兴办教育,时时处处为群众着想,尽全力保障老阜宁县百姓的生命财产安全。作为抗日民主政府发布法令、指示和行使其他权力的公文凭证,“阜宁县政府印”这枚铜印章见证了民主政府每一项惠民决策的实施。

阜宁县政府印

抗日民主政府一成立,就克服重重困难,发行公债,筹集资金、粮草,出头为沿海群众修建捍海大堤。1941年7月,就在筑堤进入到关键时刻,日军对盐阜区发动了大“扫荡”,县抗日民主政府机关在紧急转移途中遭到了土匪袭击,保管政府大印的两位工作人员不幸被捕, 这枚铜印章从此就不知了去向。铜印章虽然丢了,但共产党人执政为民的情怀却深深扎根在阜宁百姓的心中。

1985 年秋天,时任阜宁县人民政府办公室秘书的宫融,接待来访群众时,征集到了这枚铜印章。面对着这枚从小中河里打捞上来的铜印章,宫融老人激动不已,他把这枚我党在阜宁民主建政时期的信物转交给县档案馆收藏。

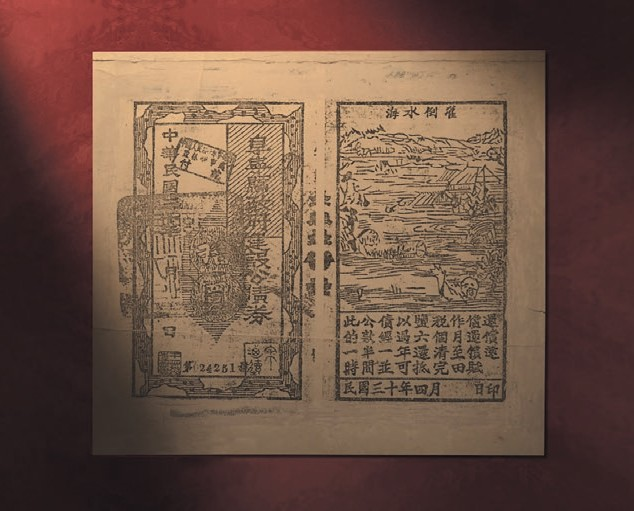

铜印章失而复得,勾起了人们对那段艰辛生活的追忆。无独有偶, 从央行南京分行传来了又一个好消息,分行征集到一张 1941年发行的“阜宁县政府建设公债券”,也佐证了铜印章的身世。

面额为“拾圆”的这张“阜宁县政府建设公债券”,正面赫然盖有“阜宁县政府印”及县长“宋乃德”的印鉴,反面则是题为“海水倒灌”的木刻图画,约占版面四分之三,但见海水席卷而来,房屋、人畜悉为鱼鳖,沉浮中,有人呼天抢地,其状至惨。画面逼真而惊悚。其下则是数行文字:“此公债以盐税作偿还的款,经过六个月还偿一半,一年还清。至偿还时间并可抵完田赋。”落款为“民国三十年四月X日印”(应为二十九年)。

历史上苏北沿海民众饱尝海啸之苦。据文献记载:海啸时“屋庐遇浪而摧,人畜随波以逝。命顷顿刻,不闻呼号声;死在须臾,悉作含冤魂,昔之烟火万家,今悉荡为平地。野乏青葱之色,田满拆囟之痕。”这是令人惨不忍睹、惊心噩梦的场面。

苏北人民自古以来就盼望能够有一条坚固的海堤挡住那肆虐的海潮,从而远离灾难。这千百年来的期盼,终于在阜宁抗日民主根据地开辟不久便有了希望。

1939年8月30日夜里,一场特大海啸席卷老阜宁县,民众死亡约13000多人,流离失所者不计其数。据亲历者回忆,巨大的海潮一下就漫过了海堤,一个月后,潮水才退下去。到处都是淹死的牲畜和人,很多被海水冲到堤旁的死尸,是用绳子捆在一起的。灾难降临的那一刻,惊悚的人们唯一愿望就是一家人能死在一起,所以就用绳子把一家人捆在了一起。还有许多人在大水中爬上了漂浮的大草垛子,结果却被蛇虫咬死,躲过了大水却没躲过毒牙。

灾后,杨芷江等当地士绅向国民党省政府请愿修复海堤。

迫于舆论压力,省主席韩德勤下拨20万元(当时20万元的币值,相当于1941年修宋公堤时候的200万)后,又拿红铅笔在图纸上画了一道线,海堤便缩小了一圈,省下的钱自然进了他的腰包。管修堤的大员和包工头也依葫芦画瓢。于是,这张图纸便被画了三道红线,海堤比原设计小了三圈,最后只用10万元修了个“韩小堤”,成了不折不扣的豆腐渣工程。

到了1940年8月,一场海潮,“韩小堤”荡然无存。两个月后,抗日民主政府成立。宋乃德一上任就主持召开了各界人士会议,决定为民修堤。国民党修堤几十年,苛捐杂税高于天,大官小官腰包满,一个浪来全完蛋,如今共产党一来就要修海堤,阜宁的老百姓充满了疑虑。华中局书记刘少奇和新四军代军长陈毅明确指示必须从政治高度认识修堤问题,黄克诚同意宋乃德的建议,用盐税做抵押,发行政府建设公债,不向群众摊派一分钱。

日、伪、顽各方势力都明白,谁修好这个堤,这里的人心就是谁的。于是谣言四起,“共产党不是为了修堤,而是为了骗钱来的,骗到100万他们就走了”。又说“新四军根本就不是修堤,是要抓壮丁,到堤上肯定就被抓了壮丁”。

眼看开工日期来临,却仅筹集到只够维持几天的12万斤粮食和10万元款项。宋乃德果断决定如期开工,三师则把刚购进的 12万斤军粮全部运到了堤上。时间一长谣言不攻自破,修堤民工从开始的1000余人猛增到了2万多人。

敌人不死心,又制造了多起流血惨案,妄图吓阻修堤。

三师八旅二十四团进驻工地,宋乃德抱病工作,军民齐心协力,只用了四个月时间,一条高10米,底宽21米,长45公里的捍海长堤, 就如期竣工了。海堤建成后不久,一场大海啸,就席卷而至,新大堤稳如泰山,沿海百姓万众欢腾。

……

公债券

回顾过往,这枚铜印章见证了我党在阜宁民主建政时期的历次重大历史事件。其中,在修建“宋公堤”时,新四军、抗日民主政府通过金融手段发行公债60万元,实际只用51万多,1942年,又通过新四军创办的江淮银行按期兑付了全部修堤公债,整个工程所需资金全由民主政府承担, 未沾群众一分一毫。

如今,历经风雨侵蚀,这枚铜印章虽然已退隐到历史深处,但是作为体现共产党人初心使命的这枚铜印章必将为后人永远铭记。